-

Différents endroits : Sauts d’une paroisse à une autre

Dans le département de la Drôme :

Nous sommes sous le règne de Louis XIII, au pouvoir de 1610 à 1643 et sous la régence d’Anne d’Autriche jusqu’en septembre 1651.

Générations représentées sous forme de tableau :

Suite de mon récit ‘Le contrat de mariage à Alixan’ : Antoine Giroud marié à Marguerite Palhareys achète une terre à Châteauneuf sur Isère le 10/08/1633. [1]

Je retrouve Mathieu (leur fils), naissance vers 1592 à Alixan, mariage avec Alix Vinay (date et lieu non connus) et décès le 10/05/1680 à Mercurol paroisse Saint-Anne où il réside (vue 50 1Num 620, AD26). Il décède là où nait son petit-fils Jean en 1674 (fils de Mathieu/Alix).

L’explication est la suivante : Le 25 octobre 1669 Mathieu Giroud et son fils Antoine signent un bail de grangeage au quartier du Buisson (Saint-Clément) à Mercurol où cinq générations se succèderont.

De son union avec Alix dont il manque la date naissent à Châteauneuf d’Isère Catherine en 1634, Antoine en 1636, Jeanne en 1640, Elisabeth en 1644 et Pierre en 1651 (témoin au décès de son père à Mercurol).

La date manquante du mariage est-il expliqué par le reproche fait au curé Gabriel Guilhermin en 1634 au cours de la réunion des chefs de famille de la communauté ?

« De ce qu’il n’est presque jamais en ce lieu, ne faisant que courir d’un costé et d’autre/ »[2] et qu’il en oublie de noter des actes sur le registre paroissial ?

Pierre, pour être présent à l’enterrement de son père, comme son frère Antoine granger à Beaumont-Monteux, ne peut qu’emprunter le bac pour traverser l’Isère, au quartier des Robins [3] :

« Nous savons seulement qu’au siècle suivant, *faute de pont, on passait l’Isère sur un bac pour arriver au port de la Roche ‘sis en la Vimogne’. Et ce port de la Roche qu’on aurait pu aussi bien appeler port de Beaumont-Monteaux puisqu’il se trouvait sur la limite des deux mandements ».[4]

*NDLR : au XIIème siècle

« On voit une grande chaussée entre Valence et Mercurol. Quoyque elle ne soit plus pavée comme elle estait sous les Romains, elle n’a pas néanmoins perdu son premier nom avec les marques de son ancienne dignité. Elle n’en a pas d’autre que Vimagne. Le même toponyme (issu du latin Magnus, grand) se retrouve en divers endroits : Viemagne au nord du village de Beaumont. La voie traversait l’Isère sur un pont de pierres disparu. Son appellation de Pont de la Déesse lui vient d’un taurobole découvert à peu de distance en 1787 ».[5]

« (…) sur la rive gauche de ladite rivière d’Isère l’un des piquets ou perches auquel est attaché l’un des bouts de la traille ou corde du dit bac, étant planté sur le territoire de ladite communauté de Châteauneuf et l’autre sur la communauté de ce lieu ».[6]

En 1835 Nicolas Delacroix dans l’ouvrage ‘statistiques du département de la Drôme’ à la page 209 parle du pont de Romans au bac à traille de Châteauneuf d’Isère et du bac à traille de Châteauneuf d’Isère à l’embouchure de la rivière.

A ne pas confondre avec le bac situé à Vernaison : « La première mention d’un bac à Vernaison est la demande faite, le 11 avril 1821 par monsieur Bourgeat, fermier d’un bac du département / ». [7]

Au-dessus de la rivière : Beaumont-Monteux

Extrait de la carte Marius Villard (1914), Beaumont-Monteux et sa région par J.N. Couriol, revue drômoise n° 571 de 03/2019 :

L’origine des parents d’Alix est la paroisse de Sanson (Rochefort Sanson depuis) [8], Je trouve Le testament de son père à Barbières (testament mentionné dans une quittance 2 E 18842 folio 298 du 24/10/1638 chez le notaire Roux, AD26) et le testament de sa mère le 22/05/1629 chez Bonnet à Charpey. [9]

« Avant 1750 au moins les trois quarts des nouveaux époux sont originaires soi de la même paroisse, soit d’une paroisse située à 2 ou 3 lieux (2 heures de marche) mais après 1750, la proportion baisse et le lieu d’origine des époux est plus lointain ». [10]

La présence à Châteauneuf d’Isère de Mathieu -laboureur- avec Alix, se fait à priori à partir de la naissance de leur premier enfant en 1634 jusqu’à la naissance du dernier en 1651. Le père de Mathieu (épouse Marguerite) y décède après l’année 1633.

Également Antoine -le fils de Mathieu et d’Alix – naissance en 1636, mariage en 1673 à Châteauneuf d’Isère, décède à Beaumont-Monteux à partir du 23/07/1703 après son déplacement sur Mercurol pour une partie de son existence (voir la naissance de ses enfants dans cette paroisse).

Le mariage a lieu dans une église placée sous le patronage de Saint-André depuis 1192 et dédiée à Saint-Thomas jusqu’en 1888. Ce lieu de culte se trouve en mauvais état depuis les guerres de religion par manque d’argent : vers 1640 il existe plus de cent crevasses ou fentes toutes pleines de chauves-souris.[11] En 1689 les fenêtres sont sans vitres : on les garnit de toile cirée, ce qui ne laisse pas passer beaucoup de lumière. Et plus tard en 1702 le clocher est prêt à tomber.[12]

Le testament d’Antoine constatant sa présence à Beaumont-Monteux :

« Indisposé de sa personne tout en ayant sa tête habite Beaumont-Monteux et est granger au domaine de Bernard du sieur Belle de la Roche de Glun de son domaine situé au mandement de Monteux. Antoine donne 100 livres et une petite bague en or à Marie qui est célibataire ; il nomme Jean (né en 1674) son héritier universel ».[13]

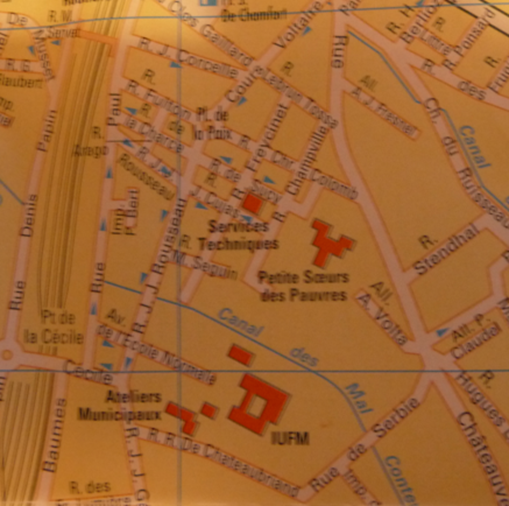

Localisation du domaine de Bernard à Beaumont-Monteux (avec appui dans le testament LONG situé comme témoin qui habite le mandement de Monteux et dont une maison proche du domaine Bernard porte le nom)

(3 P 3289/1 tableau d’assemblage, AD26) :

« Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce ne sont pas les paysans les plus instables des campagnes. Certes, ils se déplacent, en bandes ou en famille, d’une paroisse à l’autre, à l’occasion des grands travaux saisonniers (moissons, vendanges) mais bien souvent ils possèdent leurs propres maisons et souvent un petit lopin de terre qui les fixe dans leur paroisse de résidence. D’autant que leurs déplacements ont lieu sur de faibles distances et sont souvent de courte durée… ».[14]

Mon ancêtre travaillant assez loin de la rivière Isère évite les crues de celle-ci. L’Isère peut s’écarter de son lit habituel de près d’un demi kilomètre, tantôt rive gauche, tantôt rive droite submergeant les terres et les transformant en marais ou en ilots provisoires.

Ce qui n’empêche point un aïeul Giroud d’avoir de la terre dans cette paroisse :

A la vente des biens du clergé, le 19/10/1790 : terres au quartier de la Grayère (aux confins du levant terre de pierre Gay, de bise terre de Bochard et de Jean Michel, du couchant chemin allant du couvent des récollets à l’Isère, du midi terre du nommé Giroud).[15]

« Requête par les consuls et habitants de Beaumont Monteux leur village presque tout emporté par l’Isère ;

Les dévastations et destructions des maisons d’habitation dans les villages sont telles que les personnes ici assemblées qui les voient sont saisie d’étonnement et de frayeur depuis quelques années et notamment en dernier lieu la rivière d’Isère dans ses fureurs a entièrement emporté les maisons ci-après à savoir :

Celle de Jean Antoine Prost, celle d’Etienne Boffard, de Jean Guilhermond, de Joseph Darnaud, de Joseph Rostaing, de Gaspard Miribel, de Jean Rodet, de Claude Duc, de Jacques Barre, de Jean Didier, de Pierre Guibert, de Jacques Rivoire, de Jean Savel et de sa femme, de Claude Sonier ».[16]

« Beaumont-Monteux, Montes, Montilius, Bellus Mons (983 habitants). Cette commune a reçu une partie de son nom du coteau de Beaumont qui lui est presque contigu, mais qui est situé sur Clérieu ; quant à celui de Monteux, il s’explique difficilement dans un lieu peu accidenté. */en 1343 Humbert II détacha, à son profit, de la terre de Clérieu, le village de Monteux ; ses droits passèrent à la couronne de France ».

*à moins qu’il ne se réfère au relief encaissé, avec la coupure de l’Isère (Page 4 à page 37, Beaumont-Monteux, 1986, imprimerie Nyonsaise ‘les Mimosas’, Cote 944,98, BLA, médiathèque de Valence).

Plus tard après son acquisition par différents personnages :

« En 1636, noble Ennemond de Jomaron, sieur de Saint-Sauveur, était seigneur de Beaumont et Monteux, ayant acquis cette terre en vertu de lettres de debitis par lui obtenues. Il la vendit au président de Chevrières. / Beaumont-Monteux resta jusqu’à la Révolution au pouvoir de la maison de La Croix ».[17]

En 1641 Jean de la Croix de Chevrières est comte de Saint-Vallier et de Vals, seigneur de Chantemerle, de Blanieu, de Lieu-Dieu, de Beaumont-Monteux, de Crosses, de Faranans, de Cottanes, baron de Serves et de Clérieux et marquis d’Ornacieu.

« M. Lacroix de Chevrières comte de Saint-Vallier a la plus belle fortune du département, évaluée à 600 000 francs en 1809. D’une vieille famille d’ancienne noblesse, à l’écart des affaires publiques durant la Révolution, il se ralliera à Bonaparte et présidera le Conseil général de la Drôme de 1800 à 1803, avant de devenir sénateur en 1805, puis titulaire de la sénatorerie de Gênes en 1909. C’est au vu de cas comme le sien que Napoléon a songé à établir une nouvelle aristocratie : le 1er mars 1808, la noblesse d’Empire est fondée. M. de Saint-Vallier sera fait comte de l’Empire ». [18]

En 1629 la peste sévit à Clérieux.[19] Je ne trouve pas trace de décès dans ma lignée durant cette année.

Peut-être que la maladrerie eut son utilité par rapport à la peste ?

« La maladrerie * de Beaumont, qui fut unie au prieuré de Saint-Bardoux, était probablement située à l’extrémité de la commune de Clérieux, près des limites de celles de Beaumont-Monteux ». [20]

« Au quartier de Champollion sur l’actuelle commune de Granges les Beaumont. Comme celle de St-Donat, elle dépendait du prieuré de St Bardoux. /Plus tard, en 1697, ces maladreries furent unies à l’hôpital de Sainte Foy, le plus ancien des hôpitaux de Romans ».[21]

* Ndlr : hôpital pour lépreux, synonyme de Léproserie, http://www.cnrtl.fr/definition/maladrerie

Je traiterai le sujet de la rivière Isère et d’autres dans l’écrit suivant concernant Antoine uni à Alix Vinay où leur domicile se situe à Châteauneuf sur Isère l’autre côté de l’eau.

Pour conclure je suis satisfaite de trouver des documents (acte paroissial, acte notarié) expliquant la présence de mes aïeuls dans d’autres paroisses.

Mon énergie a été malmené par mon travail constant de vérification ‘si le lieu de vie correspondait au lieu de travail’.

« Les laboureurs : dans les campagnes, ils constituent l’un des groupes les plus mobiles et les plus difficiles à suivre à travers les archives. En effet, le non-renouvellement des baux agraires, tous les 3, 6 ou 9 ans, les oblige à passer d’une location à une autre, de ferme en ferme, parfois dans la même paroisse (situation la plus simple) ou dans des paroisses séparées par au moins 20 ou 30 kilomètres (situation la plus complexe) ».[22]

[1] 2 E 2296 folio 260, AD26

[2] Page 43 à page 45, là où l’habit devait faire le curé, par Marie Sollety, Tailles et détail, Châteauneuf sur Isère, revue numéro 7, année 2004

[3] Page 308, le pont de Romans, volume 2, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

[4] Page 81, Volume 43 de 1909, l’Isère à Beaumont-Monteux par le curé Emile Froment, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

[5] Page 11, Beaumont-Monteux par J.N. Couriol, revue drômoise numéro 571 de 03/2019

[6] 14/02/1719, C 270, AD26

[7] Page 41, le bac à traille de Vernaison par Marc Perrot, revue Tailles et Détails

[8] Information fournie par mon cousin Michel Giroud en 2012

[9] Voir mon arbre ‘giroudguilhot’ dans Généanet

[10] Page 3, les voyages et les déplacements de nos ancêtres par Thierry Sabot, chez Thema

[11] Page 261, Châteauneuf d’Isère par A. Lacroix, tome 27, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

[12] Page 107, La vie religieuse à Châteauneuf sur Isère, 6ème partie par Marie Jean Buis, archives diocésaines

[13] 2 E 7693 folio 264 du 22/07/1703 chez le notaire Servant

[14] Page 43, Les voyages et les déplacements de nos ancêtres, la mobilité en France de l’Ancien Régime à 1814 par Thierry Sabot, revue Thema numéro 12.

[15] Visitation de Romans : R 9 acte 118, Q 111

[16] 14/02/1719, C 270, AD26

[17] Page 322, 323, tome 5, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

[18] Page 377, BH 5533, AD26 les Drômois sous Napoléon

[19] Page 125, essai historique sur la baronnie de Clérieux par Anatole de Gallier

[20] Page 120, essai historique sur la baronnie de Clérieux par Anatole de Gallier

[21] Page 4 à page 37, Beaumont-Monteux,1986, imprimerie Nyonsaise ‘les Mimosas’ Cote 944,98, BLA, médiathèque de Valence

[22] Page 43, Les voyages et les déplacements de nos ancêtres, la mobilité en France de l’Ancien Régime à 1814 par Thierry Sabot, revue Thema numéro 12.

-

Contrat de mariage : Le contrat de mariage à Alixan

Dans le département de la Drôme :

Introduction

Les registres paroissiaux ayant disparu dans cette paroisse à l’époque du mariage de notre ancêtre, pour cause de destruction pendant les guerres de Religion, je m’attèle, dans cet article à faire une étude poussée de son lieu de passage à Alixan à partir de son contrat de mariage.

Nous sommes encore sous le règne d’Henri IV puis sous le règne de Louis XIII, né en 1601, décédé en 1643 qui régna de 1610 à 1643.

Mon ancêtre : GIROUD Antoine, affaneur, né vers 1566 à Le Touvet, décédé le 09/02/1623 à Châteauneuf d’Isère, marié le 00/09/1591 à Alixan avec PALHAREY Marguerite.

Le village d’Alixan et son église actuelle

Alixan autour de l’an Mil :

Page 18, Une histoire d’Alixan en mots et en images, BH 1240/2, AD 26.

« (…) à l’origine, un donjon flanqué sans doute d’une chapelle romane dont il reste la porte d’entrée aux masques ‘valentinois’. Lui succède une église gothique dont le chœur élégant subsiste encore ; flanquée d’une petite chapelle funéraire sans doute du XVe siècle. Les déprédations des guerres de religion amenèrent la reconstruction des voûtes de l’église au début du XVIIe siècle. / Le lieu de culte primitif était situé au prieuré de Coussaud, certainement sur un grand domaine gallo-romain. Les habitations se sont ensuite groupées autour d’une motte féodale vers le Xe siècle qui devient possession des évêques de Valence au XIIe siècle ».[1]

Histoire

Pour approfondir l’histoire religieuse de cette période la lectrice, le lecteur pourra lire :

Page 30, Une histoire d’Alixan en mots et en images, BH 1240/2, AD 26.

http://www.amisduvieilalixan.fr/doc/vincent.pdf

Page 6 à page 10, Alixan histoire et tourisme, par Jean Noël Couriol, les amis du vieil Alixan.

2 H 345, AD26.

2 H 226, Saint Martin de Coussaud (1214-1765), AD26.

Prieuré de Saint-Martin de Coussaud : dépendant primitivement de l’abbé de Saint-Félix de Valence, fut uni à l’abbaye de Saint-Ruf, avec la Congrégation de Saint-Félix toute entière, en 1343 (archives Drôme, fonds Saint-Ruf).[2]

Eglise paroissiale de Saint-Didier : l’église paroissiale de Saint-Didier, d’après un acte de 1339, 10 juillet, dépendait du prieur de Coussaud (regestre Dauphinois, n° 30020).

L’église Saint-Didier d’Alixan :

photographie de l’auteur

« Elle n’est que simple chapelle castrale lors de la construction du château, l’église paroissiale étant celle du Prieur de Saint Martin de Coussaud, elle doit au développement du village près du château et à la ruine du prieuré de Coussaud lors des guerres de religions de devenir l’église paroissiale au 17ème siècle. »[3]

« Carrefour de chemins à proximité de Valence et de Romans, le village et son château furent disputés au cours des guerres de religion. Défendu par le capitaine Bologne, Alixan est enlevé par les Protestants en 1561, puis repris en 1569 par les catholiques qui le perdent à nouveau en août 1580. Cette même année une bataille rangée dans la plaine aurait coûté la vie à 60 protestants et à 14 catholiques ; ces derniers entrèrent vainqueurs au village. Le dernier épisode se situe en 1596, lorsque le comte de la Roche et le sieur de Passage ne purent venir à bout de la garnison qui tenait pour la ligue et le duc de Mayenne ».[4]

« En 1591 on assemble aussi autour de Romans des troupes qui demeurèrent dix jours : une partie alla s’établir à Alixan et l’autre à Châteauneuf d’Isère ».[5]

« Sur un coteau solitaire, gisent les ruines du prieuré de St Martin de Coussaud. Depuis les guerres des protestants, cet établissement n’avait jamais pu se relever ; au siècle dernier, on apercevait une partie des bâtiments claustraux ; l’église était debout aussi, mais sans toiture ».[6]

3 P 3254/0 Section G, Coussaud plan parcellaire en date du 08/06/1811 – AD26.

« Voyage de piété au calvaire de Saint Martin de Coussaud. Il remonterait à la plus haute antiquité. La Révolution de 1793 le détruisit. Mais en 1826, des croix de bois furent plantées, qui ne purent durer qu’une quinzaine d’années. En 1854, arrive le terrible fléau de la peste qui est maitrisé, grâce aux prières à Saint-Martin, et le 11 novembre 1855, le supérieur religieux de N.D. de l’Osier érige un nouveau chemin de croix en fer sur colonnes de pierre qui se compose de 20 stations » (source : archives du diocèse paroisse Alixan)

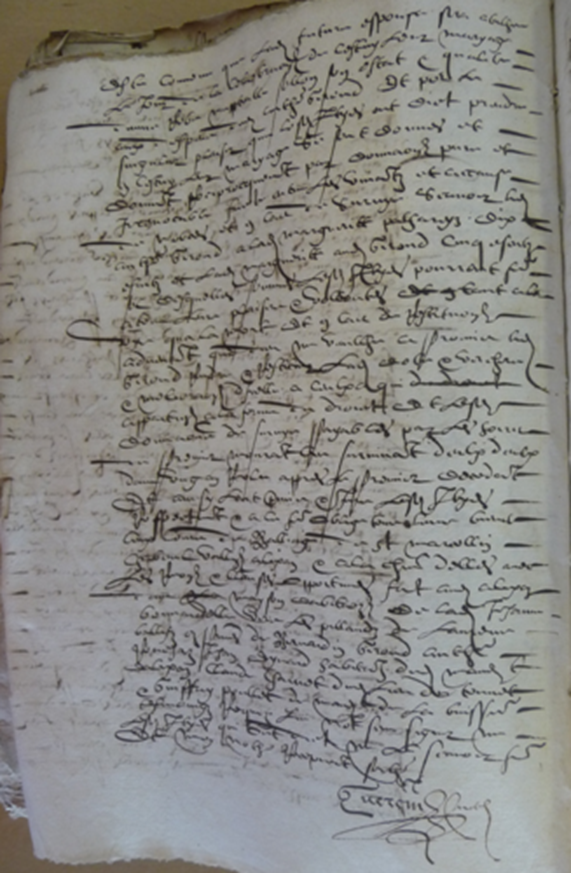

Contrat de mariage entre Antoine et Marguerite :

2 E 2284 folio 85 le 01/09/1591 : contrat de mariage de GIROUD Antoine avec PALHAREYS Marguerite.

Retranscription du document par : Eric Bourgoin, http://www.bourgoin-genealogie.net

Mariage de Anthoine Giroud

du Thouvet sur Grenoble [7] et

Margueritte Palhareys filhe de feu

Benoict du mandement [8] d’Alixan [9]

1 L’an mil cinq centz quatre vingtz et unze et le

premier jour du moys de septembre apprès midy

devant moy notaire soubzsigné et en presence des tesmoingz

soubznommés personnellement constitués Anthoine Giroud affaneur [10]

5 du Thouvet sur Grenoble habitant au mandement

d’Alixan d’une part Et Margueritte Palhareys filhe

de feu Benoict dudict mandement d’Alixan procedant

de l’advis conseil et licence de Jehanne Bonnardelle

sa mere et Gabrielle et Catherine Palhareys ses

10 seurs d’aultre part Lesquelle partyes de leurs bons

grez ont promis et juré soy prendre et espouzer l’ung

l’aultre en vray et legittime maryage Dieu ainsy

le permettant et qu’à cest effaict elles se presenteront

l’ung d’iceulx à la seulle et sinple requisition de

15 l’aultre et au contraire dans l’esglise dudict Alixan

pour y recepvoir benediction et quelles n’ont faict etc.

et pource que de toutte antienneté etc. à ceste

cause establye en personne ladicte Jehanne Bonnardelle

mere de ladicte future espouse laquelle de son gré

20 a constitué en dote et verchere [11] à ladicte Margueritte

sa filhe et pour elle audict Anthoine Giroud futur

espoux scavoir quatre escutz sol [12] et deux linceulx

bons une couverte bonne et recepvable et une

oulle [13] de fert le tout payables le jour des

25 nobces Et oultre ce en amelioration de laquelle

dote establyes lesdictes Gabrielle et Catherine Palhareys

seurs de ladicte future espouse lesquelles ont donné

et donnent à ladicte Marguerite future espouse leur

seur scavoir la chacune d’elles ung escu sol

30 payables aussy le jour des nobces Plus a

Fin page 1

esté convenu que ladicte future espouse sera abilhée

le jour de la celebration de cestuy leur mariage

d’une robe nuptialle sellon son estat et qualité

aux despens dudict Anthoine Giroud Et pour le

35 singulier plaisir que lesdictes partyes ont dict prendre

en cestuy leur mariage se sont donnés et

donnent reciprocquement par donnation pure et

irrevocable faicte entre les vivants et accause

de nobces et en cas de survye scavoir ledict

40 Anthoine Giroud à ladicte Margueritte Palhareys dix

escutz et ladicte Margueritte audict Giroud cinq escutz

sol desquelles sommes lesdictes partyes pourront faire

à tous leurs plaisirs et vollontés

Ettant à lavye qu’à la mort Et en cas de restitution

45 advenant que Dieu ne veulhe a promis ledict

Giroud rendre et restituer ladicte dote et verchere

et melioration d’icelle à ceulx à qui

du droictappartiendra à la forme du droict et lesdictes

donnations de survye payables par les hoirs

50 du premier mourant au survivant d’eulx deulx

dans ung an revolu apprès le premier decedant

Et ainsy l’ont promis et juré lesdictes partyes

respectivement et à ce faire obligé tous leurs biens

aux cours du balliage de St Marcellin

55 Chabeul Vallence Alixan et à la chacune d’elles avec

les renonciations et clauses opportunes Faict audict Alixan

dans la mayson coabitation de ladicte Jehanne

Bonnardelle vers les Pillaudz de Laurens

Ballisz es presences de Bernardin Giroud Anthoine

60 Dalixan Claude Charvet dudict lieu du Touvet

et Guiffroy Poullet du mandement de La Buissiere

tesmoingz requiz qui n’ont sceu signer ne

les partyes qui ont dict ne le scavoir faire

et moy notaire recepvant soubsigné.

[Ainsi signé : Guercin notaire d’Alixan.]

Au moment de son mariage Antoine habite Alixan (noté sur le fascicule des cm de cette paroisse, relevé par l’association Egda).

En présence de Bernardin GIROUD, Antoine RENEJAN, Jehan EYNARD habitants du mandement d’Alixan, Claude CHAUVET dudit lieu du Touvet et Guiffrey POULLET du mandement de la Buissière tesmoins requis.

Mariage de Antoine GIROUD avec Marguerite PALHAREYS fille de feu Benoît du mandement d’Alixan et fille de Jehanne BONNARDELLE ; les sœurs de Marguerite sont Gabrielle et Catherine. Antoine habite le mandement d’Alixan. Pas de trace, faute de registres paroissiaux, d’actes concernant les sœurs de Marguerite, ainsi que du décès de leur mère Jehanne dans toutes les paroisses drômoises.

« Amy lecteur, je (te) prie ne te fascher si depuis le 14 octobre 1590 tous les baptizers non testés mis en se livre, ensanble les mariages (et) mortalages, c’est que le jour second de Pasques, en baptizant un enfant, mon patoulhard me fut pris sur le banc qui est à la chapelle de M. de La Chasserie, le 15 avril 1591. Ce jour-là il y avoyt force gendarmes (à) Alixan ; ne sçay si cella fut faict par eux ou par ceux du lieu ou par malice, (ce) qui a esté cause que, pour obeir au Roy (et) à nous pasteurs, j’ay pris la peine de demander aux notables les naissances de leurs enfans ». [14]

On comprend qu’il s’agit de son brouillon, terme très imagé dérivé du verbe patouiller : ‘patauger dans l’eau ou dans la boue’. Relevé par Egda, revue Racines Drômoises, numéro 120, deuxième trimestre 2017.

De même : « Il y a au folio 71 des excuses du curé en ces termes : « amy lecteur de l’eglise et toutes les recognoissances et documens de la cure et les mirent dans le four avec que le boys qui bruloit, et l’an 1567, le beau jour de la Tous saint, fut le premier qui mit le feu à l’esglise de Saint Fransoys aux Pères Cordeliers de Valence. Dieu luy face la grace d’en fere penitence ».[15]

« Le 21 octobre 1563, le curé de la paroisse, frère Bachasson, cordelier de Romans, embrasse la doctrine de Luther, et sur la place publique, brûle tous les livres religieux de la paroisse ».[16]

Ndlr : Concernant l’action de cette année 1563 nous pouvons avancer que l’évènement se situe à l’église du village parce que frère Bachasson fait partie de l’ordre franciscain appelé aussi cordelier alors qu’au prieuré de Saint Martin de Coussaud l’ordre religieux est celui de Saint Ruf.

Ceci pourrait expliquer que je n’ai pas trouvé trace d’actes concernant les témoins au contrat de mariage, ainsi que de la branche de Etienne Giroud implantée à Alixan.

Les témoins au contrat de mariage

J’ai effectué cette démarche afin de rechercher un indice de la date d’arrivée dans la Drôme de notre aïeul Antoine.

J’ai recherché si Claude CHAUVET ou CHARVET était décédé dans la paroisse d’Alixan ; je n’ai trouvé aucune trace dans les actes de sépulture – 234 J 874 (période 1553-1799).

J’ai procédé de la même manière pour Laurens BALLISZ sans trouver trace, dans les relevés des contrats de mariage, de cette personne – 234 J 162 (période 1582-1803).

Contrat de mariage entre GIROUD Bernardin, dit Bourne, laboureur du mandement de Montélier et GAUTIER Philippe, le 23/12/1586 à Alixan chez Maitre Guercin. Témoins : noble Jean Louis de Sassenage, honnête Gérantin Vignard, François Ribel, Claude Miribel, Claude Nicolas, Claude Coullard et Mathieu Odéard – 2 E 2281 folio 402, 234 J 162.

Je n’ai pas trouvé trace de la naissance, ni du décès de GIROUD Bernardin dans la paroisse de Montélier, d’Alixan et de Châteauneuf d’Isère – respectivement 234 J 413 (1607-1792) AD 26, 234 J 874 AD26 (1553-1799) et 234 J 883 AD26 (1627-1792). Je prends note qu’il manque les années 1555-1567, 1585-1586, 1590-1591, 1593, 1596, 1598, 1611-1618 dans les registres d’Alixan.

Le 07/03/1592 il est en location ; il doit 52 écus d’or à la fille pupille d’Antoine Miribel, 2 E 2284 folio 20.

Il achète de la vigne et une maison au terroir Plana à Alixan (en 1592) – 2 E 2284 folio 210 ;

Le 07/05/1601 il habite le terroir de Mirabaux à Saint Marcel les Valence – 2 E 2285 folio 308.

Contrat de mariage entre GIROUD Antoine dit Bourne, et VIDAL Jamette, le 08/04/1590 à Alixan chez Maitre Guercin. Témoins : Pierre Giroud (de Saint Paul), Pierre Berlhat, François Bouche, Jaussaud (du dit Alixan) – 2 E 2283 folio 486, 234 J 162.

Contrat de mariage entre POULET Juffrey (fils de Henry, la Buissière, diocèse de Grenoble) et CROSILHAC Péronette (fille de Noël, d’Annecy, Savoie) le 10/10/1596 à Alixan chez Maitre Odéard M. Témoins : de Fonteney Vincent, Chastaing Pierre, laboureur à Alixan, Crozel Henry, fils de Jacques, Etienne Gontard d’Alixan- 2 E 15387 folio 71, 234 J 162.

Contrat de mariage entre EYNARD Jean (fils de Reymond et de BRETTE Anne, du mandement d’Alixan) et CHALHIARAT Claude, le 25/02/1613 chez Maitre Odéard M. Témoins : Sercourt dit Parpaillon, Claude Mounier de Granges, Claude Giraud, Guillaume Romieux d’Alixan, Claude Vinson, Antoine Chomel, Claude Oboussier, Antoine Brette– 2 E 15391 folio 146, 234 J 162.

Explications possibles expliquant l’origine géographique de ces personnes

Peut-être puis-je émettre l’hypothèse qu’il en est de même pour le village d’Alixan situé à 10 km de Valence ?

« Les Valentinois des années 1450 étaient pour la plupart des immigrés venus du Royaume comme de l’Empire, et parfois de fort loin ».[17]

« Le comte de Savoie avait déjà songé à repeupler « ses » terres valentinoises pour les rendre profitables, en y installant des familles de colons savoyards, qui y firent souche. (…) Rappelons que l’Eglise, comme la Savoie avaient des prétentions sur les comtés de Valentinois et Diois depuis la mort en 1422 de Louis II de Poitiers ».[18]

« En 1447, on compte à Upie « 16 chefs de famille solvables et 34 misérables, 2 nobles et 2 ecclésiastiques ». Le sol de peu de valeur y est cultivé par des étrangers, venus de la Savoie pour la plupart, qui ne peuvent acheter le bétail agricole nécessaire et de plus sont chargés de dettes ».[19]

« Certains contrats de mariage sont passés devant notaire. Nous connaissons ainsi 18 unions pour la période 1419-1490 avec des Alixanais-Alixanaises. Les conjoints sont originaires de Chabeuil, Saint Jean en Royans, Hostun, Romans, Die, Saint Didier, Rochefort-Sanson, Marches, Chatuzange, la Motte-Chalançon, Saint Just en Royans et du duché de Savoie (sans plus de précision) ».[20]

La dot constituée par Jehanne (la mère)

Verchère : terre attenant à une ferme puis fond de terre légué ou assigné à une femme ;

4 écus sols ;

2 linceuls = deux draps ;

Une marmite en fer ;

Le tout payable le jour des noces plus les deux sœurs donnent chacune 1 écu sol payable le jour des noces ;

Antoine lègue 10 écus sols en cas de décès et Marguerite lègue 5 écus sols en cas de décès ;

Un écu sol, extrait de Google images.

« L’escu sol ne valoit que trente-six sols, les chapeaux quatre sols, les souliers à hommes sept et huit sols, la journée de l’homme deux sols, le chapon deux sols. La disnee à l’homme à cheval, aux plus fameuses hostelleries, ne coustoit que quatre et cinq sols, la nuictée sept sols ».[21]

Lieu d’habitation des parents de Marguerite

Dans le texte du contrat de mariage il est noté : ‘Pillaudz’ et sur la carte suivante je lis ‘Pilots’ ; j’émets l’hypothèse qu’il s’agit du même endroit.

Page 37, Une histoire d’Alixan mots et en images, BH 1240/2, AD 26

« Pilauds (les), h.et quart. Commune d’Alixan – les Pilos (pl. cad.) – Page 360, Dictionnaire topographique du département de la Drôme : comprenant les noms de lieu anciens et modernes / réd, sous les auspices de la Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, par J. Brun-Durand… ; publ. par ordre du ministre de l’Instruction publique ; et sous la dir. du Comité des t. 1891 ».

3 P 3254/1 – tableau d’assemblage – plan parcellaire (08/06/1811) AD26.

La différence de patois

A sa venue à Alixan Antoine parle le patois du Grésivaudan ou du Graisivaudan tel l’utilisation de « Anke (aujourd’hui), Prin la barota pe seyi d’erba (prends la brouette pour aller faucher de l’herbe), Yé a no (hier au soir) ou Te vè pa mod pe ke la frè (tu ne vas pas partir par ce froid) »[22].

La famille de sa promise parle le nord provençal septentrional :

Page 34 livre d’Alain Sauger intitulé La Drôme – les drômois et leur département (1790-1990).

L’adaptation d’Antoine a son nouveau parlé a -t-il donné accès à Mathieu, son fils né vers 1592, de suivre un possible enseignement ? :

« (…) Depuis 1576 douze enfants pauvres, choisis par les consuls, sont admis gratuitement à l’école d’Alixan ; les élèves qui lisent et écrivent donnent de 3 à 5 sols par mois en 1603. Pour ces écoliers supplémentaires, le précepteur reçoit 6 setiers de blé et 6 sommées de bon vin. Il faudra toutefois attendre 1747 pour que la femme du maître Armingaud soit chargée d’instruire les filles ».[23]

« Maitre Pierre Moysson, habitait le village d’Alixan, où peut-être il était né, lorsque le 25 septembre 1603 les consuls de Valence firent un traité avec lui, appelé alors une conduite, par lequel il s’engageait moyennant des gages annuels de cinq cents livres à régenter les enfants au collège de la ville en qualité d’abécédaire, c’est-à-dire à enseigner la lecture et les premiers principes de la grammaire. Il est tenu de désigner un autre régent destiné à le seconder.

Tous deux seront exempts des capages* et la ville leur fournira un logement dans le collège. De part et d’autre l’engagement est pris pour trois ans ».[24]

*Ndlr : le fait d’enrober des cigares – http://www.universalis.fr/dictionnaire/capage

Conclusion :

Pas de sauvegarde du testament d’Antoine et de Marguerite, l’intervalle des relevés des documents Alixan, période 1629/1729, 234 J 61, n’est pas en lien avec les dates des décès de nos aïeuls.

Je retiens, par des actes passés devant notaire, un seul enfant identifié Mathieu, né vers 1592 supposé à Alixan de ce couple Antoine/Marguerite,

Mes recherches effectuées dans la paroisse de Saint-Marcel-lès-Valence* n’ont pas été fructueuses quant à notre nom de famille : le nom « Giraud » n’est pas une transcription de « Giroud », ayant étudié le testament d’un Giraud Pierre dont le père est Giraud Antoine marié à une Jourdan– 2 E 2304 folio 241 du 03/11/1635, AD26

Ndlr : * par loi du 1er juillet 1850, la commune de Saint-Marcel-lès-Valence est érigée à partir de territoires distraits des communes d’Alixan, nous informent les archives départementales.

Pour aller plus loin dans les lectures

Bibliographie des patois de la Drôme, page 389 par Jules Saint-Rémy, tome 13, 1879, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26.

[1] Page 468, Volume 84 – année 1984-1985, par la rédaction de la revue, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme.

[2] Liste des abbayes, chapitres, prieurés, églises de l’ordre de Saint-Ruf par Albert Carrier de Belleuse, Volume 64 page 267, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme.

[3] Page 6, visite du centre historique du village d’Alixan, amis du vieil Alixan, mars 2012, document PDF.

[4] Page 4, numéro 106, revue Racines Drômoises, études généalogiques Drôme Association.

[5] Les annales de la ville de Romans par le Dr Ulysse Chevalier page 165, tome 10 de la société d’archéologie et de statistique de la Drôme.

[6] Page 11 à page 44, Alixan par l’abbé Vincent, année 1854, BH 233/8, AD26.

[7] Le Touvet : paroisse de l’ancienne province du Dauphiné ; aujourd’hui commune du département de l’Isère, arrondissement de Grenoble, chef-lieu du canton du Touvet.

[8] Mandement : circonscription territoriale qui groupait, dans les Alpes du Dauphiné, plusieurs paroisses ayant des alpages et des forêts en commun.

[9] Alixan : paroisse de l’ancienne province du Dauphiné ; aujourd’hui commune du département de la Drôme, arrondissement de Valence, canton de Bourg-de-Péage.

[10] Affaneur : manouvrier travaillant à la journée.

[11] Verchere (ou encore « verchiere » : à l’origine terre attenant à une ferme, puis fonds de terre légué ou assigné à une femme.

[12] Écu sol (ou écu au soleil) : monnaie en or créée en 1475 par Louis XI. Il y eut un « écu sol » spécifique pour le Dauphiné.

[13] Oulle : marmite.

[14] E. 8116, Alixan, GG 1, folio 71, AD 26.

[15] Page 334, E 8116 (1553-1627), AD26.

[16] Page 4, essai historique sur le village d’Alixan, du royaume de Provence Viennois à la révolution par Pierre Alixant, 1980, D 15264, médiathèque de Valence.

[17] Page 3, PDF numéro 038-06.1976.1, année 1976 Francis Mayaud, marchand de Valence vers 1450 vers 1530 par J. Roussiaud, Association universitaire d’étude drômoise.

[18] Les possessions des Poitiers, comte de Valentinois sur la rive droite du Rhône, page 1188 et page 1190, par Denys Faure, le petit Collines illustré numéro 20 de décembre 2016.

[19] Page 564 à page 565, Upie, la Drôme insolite de Pierre Palengat.

[20] Page 29, Une histoire d’Alixan en mots et en images, BH 1240/2, AD 26.

[21] Page 123 et page 124, les recherches et antiquités de la Province de Neustrie, à présent duché de Normandie par Charles de Bourgueville ou appelé Monsieur de Bras, rédigé en 1588.

[22] Dictionnaire du patois parlé en Grésivaudan de Gustave Grambin, dit ‘Lo Gueusto’, le Fragnier 38190 Crolles- 2 J 1039 AD38.

[23] Page 6 à page 10, Alixan histoire et tourisme, par Jean Noël Couriol, les amis du vieil Alixan.

[24] AD26 E, supplément, minutes de Neyremand notaire à Valence – Page 289 à page 290, volume 16 « Pierre Moysson » par A. G., Société d’archéologie et de statistique de la Drôme.

-

Bien : L’arrivée possible d’Antoine au port de Châteauneuf d’Isère

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php :

J’ai, ci-dessous, en main des éléments qui attestent de l’existence du port (embarcadère) :

« (…) de bize le chemin de Monteux au port de Châteauneuf d’Isaire » Q 119 acte 80 page 168. (Période révolutionnaire).

« Le 9ème dudit et jours suivants, le régiment des sieurs de Glandage, de la Baume et de Saint Ferréol passèrent l’Isère au port de Châteauneuf pour aller trouver lesdits princes à qui ils sont.

Le 10 juin 1585, (…) ».[1]

40 H 158 (1761-1780) page 37.

N’ayant aucune connaissance de l’année à laquelle Antoine rejoint le département de la Drôme, je ne m’attarde pas sur l’histoire de ce village. Voici un petit extrait :

« Consuls des lieux ci-dessous nommés, vous ne fauldrez, incontinent la présente reçue, envoyer au lieu de Chasteauneuf d’Izère, pour chacun de vos feux un masson et un pionner pour travailler au desmantellement des forts dudit lieu.

Ayant commis pour cet effet le Sr de Vaulcance auquel vous obéirez jusqu’à ce que le dit desmantellement soit bien et duement parachevé, ainsi que le verrez plus à plein sur la commission que lui en avons donnée.

Et à faute d’obéir, luy donnons pouvoir de vous y contraindre par toutes voies.

Faict au Mollard ce 9ème jour d’aoust 1585. Maugiron ».

« Châteauneuf d’Isère fournira 3 hommes (…) Beaumont Monteux fournira 2 hommes (…) Clérieux fournira 24 hommes (…) Mercurol fournira 3 hommes ».[2]

Des représentations de Romans et de son pont

Sous lequel a peut-être navigué Antoine pour rejoindre Châteauneuf d’Isère

Extrait du plan scénographique de Romans, 1618, Archives municipales de Romans, 8Fi31, fac-similé.

Après le passage sous le pont notre aïeul tourne le dos à Romans :

Tiré du profil de la ville de Romans en 1609, extraite de ‘le Dauphiné et ses confins vus par l’ingénieur d’Henri IV, Jean de Beins’, Archives municipales de Romans, 5FLR6, fac-similé.

« Sur la première pile avait été édifié l’hôpital des Jacinières, réservé aux jeunes filles en couches ». « La chapelle Notre-Dame sur le pont faisait face à l’hôpital. Il s’agissait d’un bâtiment gothique suffisamment vaste pour recevoir une centaine de personnes. Sous la nef nous trouvions plusieurs salles superposées jusqu’aux fondations qui reposaient sur le rocher ».[1]

[1] Page 73, contes et légendes de la Drôme, par Jean-Pierre Ginet, éditions E et R, Valence 1999.

Conclusion

Au travers de cet écrit et celui de « la venue d’Antoine dans la Drôme » j’étudie les raisons possibles de la venue de mon ancêtre dans la Drôme ainsi que les moyens aussi possibles mis en œuvre pour y parvenir.

De par son métier d’affaneur a-t-il rencontré sa promise aux champs, lors de pèlerinages, de fêtes, de foires ou aux veillées ?

[1]Page 112, la vie dans le Valentinois sous les rois de France, de 1500 à 1790, André Blanc, éditions A. et J. Picard (1977).

[2] Article ‘Antoine de Vocance’ 2ème partie page 55 à page 57, volume 18, année 1884, de la société d’archéologie et de Statistique de la Drôme.

-

Arrivée d’Antoine : La venue d’Antoine dans le département de la Drôme

A partir de ce document je commence à raconter les existences de mes ancêtres. Je démarre au XVIe siècle pour aboutir, je l’espère, au XXIe siècle.

Leurs mises en ligne se feront à la cadence, en principe, d’un article par mois ; cependant des rédactions autres pourraient s’intercaler dans ma programmation d’origine.

Dans cet écrit mon histoire familiale se situe sous le règne d’Henri IV, roi de France en 1589, mort en 1610.

Présentation de notre ancêtre

Antoine GIROUD, mon ancêtre est originaire du Touvet, né avant l’année 1566.

Je suppose qu’André GIROUD, son père, né vers 1540, décédé avant 1603 au Touvet, doit être le fils de Georges GIROUD de Bellechambre paroisse de Sainte Marie d’Alloix et de Glaude MONDON-DUMAS fille de Théron ou Théronne -leur contrat de mariage en 1537 déposé chez Me Jean Rebut (1533-1560) notaire de Sainte Marie d’Alloix – Chez le même notaire entre 1543/1553 Georges Giroud fait un acte et il dit qu’il est du Touvet ;[1] .

« Bien souvent, il faut donc se limiter à dire sur quel mot a été formé un nom de famille. L’expliquer relève de la fiction et de l’acrobatie sans filet.

Les noms se sont donc formés à l’époque de la construction des grandes cathédrales /.

À tout moment donc, pour différentes raisons et par des processus variés, les noms de famille ont pu se voir déformer, transformer, reformer ». [1]

Giroud :

« Variation de Geroul, représente le nom de personne d’origine germanique gerwulf, issu de ger qui signifie lance et wulf qui signifie loup ».[2]

Patronyme très répandu dans l’Isère, ainsi que dans toute la région Rhône-Alpes (Savoie et Lyonnais), où le suffixe -oud est fréquemment utilisé à la place de -aud. C’est donc l’équivalent de Giraud, nom de personne germanique (voir Giralt) ».[3]

[1] Page 25, 38, 49, les noms de famille et leurs secrets par Jean-Louis Beaucarnot

[2] http://www.genealogie.com/v4/genealogie/lastnames.mvc/LastnameDetails?name=GIROUD

[3] http://jeantosti.com/noms/g4.htm

J’ai trouvé trace de l’implantation d’un GIROUD Guilherme en 1286 curé à La Buissière ainsi qu’un GIROUD Guillaume en 1343 à Sainte-Marie du Mont (pas de relevé du nom de ‘Giraud’ dans et autour de cette paroisse).[2]

« 10 avril 1344 : albergement par noble Jacquemon Combreti, de Goncelin, à Guillaume Giroudi, de Bellechambre, paroisse de Ste-Marie-du-Mont, de la moitié d’un pré à Goncelin ».[3]

Saint Marie du Mont : « (…) Très excentrée, son seul débouché, la route vers Le Touvet, dessert de petits hameaux très isolés et en grande partie abandonnés. On a trouvé, sur le territoire de la commune de nombreux vestiges préhistoriques. Sa population est donc très anciennement installée ». [4]

Jean de Cassard, noblesse relevée présente au Fayet depuis le XIIIème siècle ; Hercule Prosper de Cassard, seigneur de Bellechambre (page 124, Armorial du Dauphiné).

Complément de lecture avec l’article paru dans le tome 1, page 57 de la Société d’Archéologie et de Statistiques de la Drôme, ‘notice sur Hector Maniquet, seigneur du Fayet en Dauphiné’ par A. de Gallier.

Géographie sommaire

https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Portail de l’IGN : https://remonterletemps.ign.fr

Belle chambre et le Touvet aux environs de 1740 :

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php#

« On sait par les textes anciens que naguère s’étendait, le long de l’Isère, toute une zone boisée occupant des régions basses trop humides pour être mises en culture. Les iles que formaient les diverses ‘brassières’ de la rivière étaient couvertes de bois et de pâturages, où la population des mandements riverains envoyait paitre leur bétail. Il fallut l’endiguement de l’Isère au milieu du XIXème siècle et l’assèchement de toute cette région basse pour que le sol fût défriché ». [5]

« (…) Le Grésivaudan répugne aux grosses agglomérations, et la population se disperse volontiers dans de multiples hameaux ».[6]

« Le canton du Touvet s’étend, en longueur, sur la rive droite de l’Isère, depuis Crolles jusqu’en Savoie.

Sol très fertile, se prêtant à toutes les cultures ; cependant les terrains, essentiellement calcaires, du bas de la montagne craignent la sécheresse. Parmi les produits agricoles que fournit ce canton, nous citerons le vin et la soie, dont il se vend des quantités considérables ; le chanvre, le fourrage, les céréales et les noix. Les arbres fruitiers n’y sont pas en très grand nombre ; ils ont dû céder la place aux mûriers ».[7]

La vie rurale au XIe et XIIe siècle

« Le Grésivaudan, aux riches aptitudes agricoles, connaît à cette époque une reconnaissance agraire que justifient la venue possible de colons à la fin du Xe siècle et surtout un remarquable essor démographique. Le développement de la population, provoquant la remise en culture de terres abandonnées et une poussée de défrichements, modifie les conditions d’occupation des sols et donne à l’économie régionale un vigoureux essor, sans transformer profondément les conditions du travail agricole ; l’antique association de la vigne, des céréales, de l’élevage et de la forêt demeure toujours à la base de cette polyculture vivrière. Si quelques industries artisanales, un commerce régional tendent à se développer, si l’accroissement de la circulation monétaire témoigne d’un renouveau commercial, l’économie aux XIe et XIIe siècle demeure sans conteste à base d’agriculture ».[8]

Histoire

« Le Grésivaudan faisant partie du Dauphiné, son histoire est marquée par les grands faits qui ont touchés ce dernier au fil des siècles. C’est au XIe siècle qu’une partie du comté du Viennois (sud) revient au duc d’Albon, Gigues, et l’autre partie (le nord) au comte de Maurienne, Humbert aux Blanches-Mains. Le premier crée le Dauphiné et le second la Savoie. Dès lors, il y eut beaucoup d’échauffourées entre les habitants de ces deux états. Les limites des territoires sont mal définies et la vallée du Grésivaudan fut toujours un lieu de passage, jalousée par les seigneurs des lieux. Les villageois ont certainement pâti de ces constantes querelles entre communautés et voisins. C’est le dernier Dauphin, Humbert II, qui est à l’origine du transport du Dauphiné à la France : il vendit ces terres en 1349 au futur roi Charles 1er, à Romans. Il percevait ‘certaines quantités de cens annuels avec leurs valeurs représentées en espèces dans les châtellenies d’Allevard, le Buissière et Montbonnot »’.[9]

« Tout comme le fait M. Allix pour l’Oisans, nous pouvons tout de même essayer d’évaluer à peu près le chiffre de la population à l’aide seulement des tous premiers recensements, à une époque où le ‘feu’ pouvait encore être assez rapproché de la famille.

Les meilleurs renseignements sont donc ceux de 1319 : On lit : paroisse de La Buissière 162 feux, paroisse de Saint Marcel 63 feux, paroisse de Barraux 194 feux, paroisse de Sainte Marie du Mont 44 feux, paroisse de Saint Vincent 100 feux et paroisse de Sainte Marie d’Alloix 43 fois, ce qui donne au total 606 feux ». [10] « La révision des feux à Bellechambre 19 habitants dont 7 mendiants.

Sous ce nom d’habitants il convient de comprendre exclusivement les chefs de famille ‘caput domus facientes’, ainsi que cela est expressément indiqué au folio 31, v° ».[11]

10 familles et 49 personnes sont présentes à Bellechambre après l’année 1755 et avant celle de 1762, en population des taillabilités du Dauphiné.[1]

[1] Page 83, tome 42, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

Coiffe :

Page 86 et page 87 – Les costumes régionaux d’autrefois

(Sous la direction de Caroline Brancq) chez archives et culture

Hypothèses émises pouvant expliquer le départ du Touvet d’Antoine

« (…) Misère et endettement ont obligé les paysans à se tourner vers d’autres sources de revenus que leur récolte ou les produits de leur élevage. Il s’agit alors pour eux de se louer ailleurs, comme affaneurs, non seulement sur des terres voisines, mais aussi dans d’autres régions afin de se procurer un minimum vital ». [12] N’oublions pas les mauvaises récoltes en 1584 et 1585 qui amènent la disette.

L’espoir de jours meilleurs l’aurait incité à rejoindre les personnes citées comme témoins sur son contrat de mariage, originaires de son lieu de naissance,

Je peux même supposer que parmi ces gens il y ait un frère, un cousin puisque le nom « Giroud » est cité.

Je n’oublie pas la possible fuite de l’enrôlement : « 1587 :(…) déboutant les consuls et la communauté d’Allevard de leur appel formé contre les consuls et les communautés du Haut et du Bas de Theys, de la Buissière, de Bellcombe, de La Terrasse, et du Touvet, pour les frais qu’avait occasionnés la levée d’une compagnie d’hommes d’armes du feu lieutenant général de Gordes. B 1995 (registre) AD 38 ».

La peste ravage le Dauphiné en 1586 et en « 1587 : arrêts – prescrivant aux consuls de Grenoble de tenir les rues propres et nettoyées à cause du danger de la peste, de préposer aux portes de la ville des personnes notables chargées de veiller sur ceux qui entrent, de faire annoncer que la tenue de la foire prochaine n’aura pas lieu et de prendre aussi telles autres mesures qui seront jugées nécessaires. B 1995 (registre) AD 38 ».

Peut-être qu’Antoine est déjà arrivé dans la Drôme à cette date ?

A Romans la peste sévit de septembre 1585 à novembre 1586 : Ennemont Chorin établit une liste des décès (E 3804, archives communales de Romans, information donnée dans la revue Drôme des Collines n° 110).

« Juillet 1586 la peste sévissant dans Romans, la compagnie du capitaine Rumfort, pour éviter la contagion, se loge dans les tours des remparts. Il est défendu aux habitants de déserter la ville, à peine de 20 écus d’amende ». [13]

Moyens utilisés pour quitter Le Touvet :

Hypothèse d’emprunt des chemins :

Extrait de la carte page 164, les grandes routes du Sud-Est (XIV°-XVI° siècles), dictionnaire du Rhône médiéval, tome 1 par Jacques Rossiaud, BH 2802, AD26.

« Il ne faut pas se méprendre sur le terme ‘route’ ; il ne s’agit en réalité, sauf exception, que de chemins praticables aux mulets de charge et aux porteurs. A la vérité, le terme de ‘voiture’ y est constamment employé, mais dans son vrai sens, qui est celui de ‘transport’ ; le doute à cet égard n’est pas possible. La seule indication relative à des véhicules sur routes est celle qui concerne les « charrettes’ (cadrigae) ou les charretiers ; elle est d’une rareté extrême. On la trouve le long du Rhône en 1455 et aussi à Romans au XVe siècle, mais elle ne remonte pas la vallée de l’Isère au-delà de Grenoble. Nous n’avons trouvé de chars ni en Grésivaudan, ni sur les routes d’Italie ».[14]

L’hypothèse de la navigation sur l’Isère :

« La navigation sur l’Isère était difficile. Si, durant les basses eaux, la vitesse du courant est de l’ordre d’un mètre par seconde, durant les crues elle atteint 2 à 3 mètres par seconde. Le courant, cumulé avec les dangers précités, rendait la navigation dangereuse durant les étiages et les crues et les mariniers, pour ne pas perdre leur barque, en tenaient compte ». »[15]

« Un nombre étonnant de bateaux et de radeaux descendaient ou remontaient l’Isère, transportant toutes les denrées encombrantes nécessaires aux besoins de Grenoble : le bois, le foin, le vin, sans compter le minerai de fer vers l’aval. Au Nord, le point extrême de la navigation était Montmélian, ce qui prouve bien que tout le Grésivaudan bénéficiait de la possibilité de navigation sur l’Isère, et pouvait ainsi exporter certains produits agricoles ».[16]

« Les Chartreux tiraient des revenus importants de l’exploitation de leurs forêts, qu’ils géraient avec grand soin. Elles fournissaient le charbon de bois pour leurs forges, tandis que les grands arbres d’excellente qualité étaient très recherchés pour la construction navale. Les domaines forestiers des religieux, autour des couvents de la Grande Chartreuse, mais aussi de Saint-Hugon et de Prémol, ont une histoire très riche. »[17]

« Les radeaux assemblés sur les rives de l’Isère et qui descendaient la rivière, pouvaient atteindre une trentaine de mètres, alors que ceux utilisés sur l’affluent de la Bourne, par exemple, n’excédaient pas 3 à 4 mètres. Destinés au bois de chauffage ou à la fabrication des navires de la marine à Toulon, ces radeaux étaient alors ‘déchirés’ à leur arrivée pour que les pièces de bois qui le composent soient vendues. Si une différence d’échelle est constatée dans la taille des bateaux entre les fleuves et les voies navigables secondaires, la règle se vérifie également pour les radeaux ». [18]

Ce qui m’amène au métier de radelier. Mon ancêtre aurait-il emprunté ce moyen de transport ?

Radeau sur l’Isère- Page 245, Pont de l’Isère par Bernard Billion, BH 2771, AD26.

D’après texte situé sur un mur à l’entrée du village La Sône, situé sur les rives de l’Isère :

[1] 3 E 457 AD38

[2] Page 158, notre histoire, nos origines, nos racines en Isère de 1100 à 1700 par Louis Dufier, cote 105699, bibliothèque Mazarine Paris.

[3] Page 213, regestre dauphinois ou répertoire chronologique et analytique des documents imprimés et manuscrits relatifs à l’histoire du Dauphiné, des origines chrétiennes à l’année 1349, tome 6 par le chanoine Ulysse Chevalier, édité en 1913.

[4] Page 15 – Artisans en Grésivaudan au XVIIe et XVIIIe siècle ‘les potiers de terre de La Terrasse’ de Perrine Blanc -Université Pierre Mendès, Grenoble II – U.F.R des sciences humaines, département d’histoire de l’art –juillet 2008.

[5]Page 845 Une forêt disparue ‘la forêt de Servette’ page 845 à 847 de J. Richard-Molard : Revue de géographie alpine. 1935, Tome 23 N°4. pp. 845-853.

[6] [6] Page 26 à page 43 -Essai sur la vie rurale en Grésivaudan aux XI et XIIème siècle présenté par H. Falque-Vert, 2 J 67 – AD38.

[7] Page 42 Géographie historique, physique, politique, industrielle, commerciale, statistique et pittoresque du département de l’Isère par V. Brunet édité en 1857.

[8]Page 127 à page 132 -Essai sur la vie rurale en Grésivaudan aux XIe et XIIème siècle présenté par H. Falque-Vert, 2 J 67, AD38.

[9] Page 15 – Artisans en Grésivaudan au XVIIe et XVIIIe siècle ‘les potiers de terre de La Terrasse’ de Perrine Blanc -Université Pierre Mendès, Grenoble II – U.F.R des sciences humaines, département d’histoire de l’art –juillet 2008.

[10] Page 6 à page 111, châtellenie delphinale à la fin du Moyen-âge. Le mandement de la Buissière en Grésivaudan du XIIIe siècle à la fin du XVe siècle d’après les documents inédits de la Chambre des Comptes de Dauphiné, par Jacques Richard-Molard – 2 J 3 – AD38.

[11] Page 313, série B, période 1460-1461, fol. 1-18. Table, fol. 19-24 blancs, fol. 25, états des feux et des habitants du Dauphiné, comptes du Dauphiné.

[12] Page 120 à page 135 – Le Graisivaudan à travers les révisions de feux de 1427 à 1474 présenté par Eliane Baracetti – U E R d’Histoire et d’Histoire des Arts – Grenoble II année 1977-1978 – 2 J 258 AD38.

[13] Page 172, Annales de la ville de Romans de 1549 à 1599 -Tome 10- année 1876 par le Dr Ulysse Chevalier, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme.

[14] Page 378, le trafic en Dauphiné à la fin du Moyen Age, in revue de géographie alpine, 1923, tome 11 n°2, pp. 373-420, de André Allix chez Persée.

[15] Page 31 à page 33 les bateaux et la navigation sur l’Isère par Alain Schrambach, revue généalogie et histoire, numéro 158-159, juin 2014.

[16] Page 273 à page 282, l’agriculture du Grésivaudan in revue de géographie alpine, 1937, tome 25 n°2, pp. 273-346, par Germaine Veyret-Verner.

[17] Conférence « quand le bois rapportait gros : les chartreux et la forêt », 10/2021, AD38.

[18] Page 56, les péages de Pizançon et Charmagnieu : l’exemple d’une fiscalité fluviale aux XVIIe et XVIIIe siècles, master 1 mention histoire et histoire de l’art, spécialité ‘sociétés et économies des mondes modernes et contemporains’ par Damien Delaye, juin 2009, université Pierre Mendes France.

-

Thivol branches à partir du XVe siècle : Thivolle, Tivolle, Thivol et l’aïeul Jacmatus

Dans le département de la Drôme :

Nous sommes vers l’année 1440. En France Jeanne d’Arc a été brûlée sur le bûcher en 1431 par les anglais à Rouen ; Charles VII est rentré à Paris en 1437. Il mettra fin à la guerre de cent ans en 1453.

A partir d’ici, pour reconstituer ma lignée Thivolle*, de mon Sosa 3052 à mon Sosa 97664, et rendre hommage à Robert Thivolle pour la somme de travail que cela a dû lui demander, je reprends ses résultats de son ouvrage sur ses ascendants ‘Thivolle’ :

« Disons que notre nom a un rapport original avec la tuile. / Si notre aïeul commun n’a pas travaillé la tuile, son surnom peut lui avoir été donné parce qu’il travaillait une terre ou sur un domaine appartenant à cette famille noble » (Source : B1/27, bibliothèque Egda).

« Certains coins de terre sont littéralement jonchés de fragments de tuiles à rebords ».[1]

[1] Page 200, recherches historiques sur Claveyson, tome 15, année 1881 par J. Vossier, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

*Ascendance que je rentrerai sous mon profil dans Généanet : d’autres internautes ayant rendu public leurs recherches (sans précisions vraiment) et ceci jusqu’à vers 1440.

« Au XVIème siècle, les Tivolle étaient si nombreux dans le secteur où je les trouve à l’origine de mes recherches, Claveyson et Saint-Andéol, que les curés de ces paroisses leur appliquèrent les recommandations du concile de Trente disant que, si dans une paroisse, plus du tiers des habitants porte le même surnom (devenu patronymique), ils devront, pour éviter les homonymies, et par conséquent les risques de mariages consanguins, ajouter à leur nom un deuxième surnom.

Ainsi, apparurent les Tivolle-Moran, les Tivolle-Cazat, les Tivolle-Garguet, les Tivolle-Maret, les Thivolle-Gordet, les Tivolle-Caillet devenus Tivolle la Caille et bien d’autres, Vineton, Jacquemet, Baléon, Byon, Capiton, Bernard.

Ce deuxième surnom fut abandonné peu à peu par les familles, quand elles s’éloignèrent de l’épicentre pour s’installer dans les plaines voisines. Seuls subsistent de nos jours les Thivolle-Cazat, l’une des branches très nombreuses de notre famille.

Il est probable que le deuxième surnom, apparu avant 1550/1580, venait du nom de lieux très voisins de Claveyson et Saint-Andéol.

En effet, Morand, Cazat(tes), Maret, Jacquemets, Byon, Bernard figurent comme lieux-dits sur les cartes anciennes de la région (carte de Cassini par exemple), les autres venaient peut-être des noms d’épouses ».[1]

Prieuré de Saint-Andéol (photographie personnelle de l’auteur de cet article) :

Jaquemet (Jacmatus) dit Tivolle (mon Sosa 97664)

(Naissance ver 1440, décès ?)

C’est le plus ancien ancêtre connu de la majorité et peut-être de toutes les familles Thivolle (Tivolle et Thivol).

Il est cité, comme habitant de Claveyson, dans l’histoire du Haut-Vivarais, en 1469.

D’autre part, il est cité dans une transaction entre son arrière-petit-fils Sébastien Tivolle et Martin Deschamps (notaire Ennemond Monier cote 10868 folio 80 du 12/12/1549, AD26). Dans ce texte, on cite le contrat de mariage d’Eymard Tivolle, fils de Jaquemet avec Etiennette Deschamps, le 28/11/1492 devant maitre Humbert Votier (ou Vocier), notaire à Claveyson (Eymard étant le grand-père de Sébastien).

Si Eymard s’est marié en 1492, on peut penser qu’il est né vers 1465/1470 et donc que son père Jaquemet est né vers 1440.

A cette époque, tous les textes notariaux étaient rédigés en latin, d’où Jacmatus.

Eymard Tivolle (mon Sosa 48832)

(Naissance environ 1465/1470, décès ?)

C’est donc le fils de Jaquemet Tivolle, que l’on a découvert dans le document déjà cité plus haut de maitre Ennemond Monier qui cite le mariage d’Eymard avec Etiennette Deschamps le 28/11/1492 devant un notaire de Claveyson, Maitre Vancier *(archives disparues).

Les Jaquemet étaient et son encore un hameau de Claveyson, situé au nord du bourg. Et il est pensable que la saga de nos Tivolle « historiques » ait commencé dans ce lieu.

*maitre Votier (ou Vocier) : reprise lecture du nom par Michel Giroud.

Colin Tivolle dit Jaquemet (mon Sosa 24416)

(Naissance vers 1500, décès entre 1545 et 1551)

Fils d’Eymard et d’Etiennette Deschamps, comme son surnom de Jaquemet l’indique, il a dû naitre vers 1495/1500 à Claveyson.

Il est vivant quand son fils Guérin se marie en 1545, mais il est dit ‘feu’ quand le même Guérin signe une reconnaissance de droit pour une terre, au prieur de Sainte Agnès, de la Motte de Galaure, en 1551.

Je n’ai pas trouvé le nom de sa femme.

Jehan Tivolle dit Caillet (mon Sosa 12208)

(Naissance 1530/1540, décès vers 1611)

Fils de Colin dit Jaquemet, il apparaît dans l’acte, déjà cité, du 28/06/1576 (maitre Lyvat) avec son frère Jehan, dit Gordet : ils prennent en grangeage, ensemble, la Grand-Grange de Monsieur de Claveyson.

Jehan s’est marié avec Mathieue Tivolle-Morand*, fille d’André, avant 1590 car Mathieue a reçu un legs de son neveu Peronon dans son testament.

Ce qui est surprenant, c’est que Jehan donne quittance le 20/01/1595 seulement, à Guillaume Tivolle-Morand pour la robe promise par André, le père, lors du mariage de sa fille Mathieue.

Jehan dit Caillet, disparaît du rôle des tailles en 1611 au profit de ses hoirs (héritiers), mais il s’était remarié avec Laurence Rome par contrat du 03/09/1600.

*voir plus bas dans ce document son ascendance

Jehan Tivolle-Caillet (mon Sosa 6104)

(Naissance vers 1570, décès vers 1640)

Fils de Jehan Tivolle-Caillet, qui vivait encore en 1600, et de Mathieue Tivolle-Morand, on le trouve dans les actes notariés de maitre Popon, vers 1636/1640. Il semble qu’il était dit « le vieulx » car il avait sans doute un frère Jehan Tivolle-Caillat dit « le jeune », qui disparaît du rôle des tailles vers 1611. Il a épousé Jeanne Gay qui, dans un autre texte de 1644, est dite morte « ab intestat » (sans testament) laissant six enfants.

En 1638, Gabriel Popon lui donne en grangeage, ainsi qu’à son fils Jehan, la « grande grange » de Claveyson. Dans l’acte de 1644, il est dit que Jehan a été le tuteur de ses petits enfants mineurs, ceux de Perenon, jusqu’à sa mort en février 1640. Les registres paroissiaux de Claveyson ne commençant qu’en 1658, il est difficile d’en savoir davantage.

Jehan Tivolle dit Caillet (mon Sosa 3052)

(Naissance vers 1600, décès après le 18/03/1647)

Dit ‘Sarmère’ dans sa jeunesse, pour le distinguer de son père, car il travaillait les terres de Sermeret. Ce que l’on sait, d’une façon sûre, c’est qu’il est l’un des six enfants de Jehan et de Jeanne Gay, d’après l’acte de 1644 concernant le décès de sa mère morte ab intestat. En 1638, Gabriel Popon lui donne en grangeage, ainsi qu’à son père, encore vivant, la ‘grande grange’ de Claveyson. Il a épousé Jeanne Dolane ou Dolagne, dont huit enfants étaient vivants lorsqu’il fait son testament le 18/03/1647.

Jehan a toujours cultivé ses terres de Sarmère et de Jacquemet à Claveyson. Après son testament chez Popon en 1647 il n’apparaît plus dans les actes notariés. Je suppose donc qu’il est mort assez rapidement, avant le 24/08/1647, date à laquelle le marquis de Claveyson *continue le grangeage à son fils Etienne.

* NDLR : à cette époque le marquis de Claveyson (Sébastien de Lionne), seigneur d’Hostun, Mureils et Mercurol.

https://remonterletemps.ign.fr : plan IGN

« Sermeret » :

Complément de recherches : l’ascendance de Mathieue Tivolle-Morand mariée à mon Sosa 12208 :

Humbert Tivolle dit Morand

(Naissance 1480/1500, décès avant 1566)

C’est le premier Tivolle connu de cette branche familiale, qui a encore des descendants patronymiques de nos jours, mais dont seul Marc Thivolle, de Paris, porte encore le surnom de Morand.

Humbert figure, comme décédé, sur un acte d’accord du 21 février 1566 entre ses deux fils suite au décès de leur père (maitre Maridat, notaire à Saint-Donat).

Humbert était laboureur à Saint-Andéol. Je ne connais pas le nom de sa femme, mais il a eu deux fils :

- André, héritier universel, donc l’ainé ;

- Jehan, le cadet, qui est peut-être l’ancêtre d’une autre branche puisque les deux familles étaient cousines.

André Tivolle dit Morand

(Naissance vers 1520, décès avant 1586)

Je rappelle que c’est l’édit de François 1er de 1539, dit de Villers-Cotterêts qui a établi les bases des registres de baptême, en obligeant les curés à les tenir. Avant cette date, pas de dates de naissance précises, du moins pour les roturiers. Et encore la loi ne fut pas toujours appliquée avant plusieurs années.

Donc, André, né vers 1520, est témoin au mariage de son fils Jehan en 1566 et passe aussi en 1566, un accord avec son frère Jehan sur la succession de leur père Humbert.

Il a épousé Claude Cheval (famille également nombreuse à Saint-Andéol) qui figure nommément sur le testament de leurs fils Guillaume en 1586, mais alors il est dit ‘feu’ donc décédé avant cette date.

A ce niveau de la rédaction il s’agit de mon travail personnel de recherches :

« L’orthographe du nom de Claveyson a été de tout temps très variable : on trouve Clavasio dans le XIe siècle, Clavaïso en 1169, Clavayso en 1289, Claveso, Claveiso, etc. On écrit aujourd’hui, généralement : Claveyson. / Claveyson voudrait donc dire quelque chose comme domaine de l’enclos ou du parc ».[2]

Sosa 1526 : TIVOLE Etienne Prodhome*, laboureur, né avant 1629 à Claveyson, décédé avant le 08/10/1662 à Claveyson, marié le à date et lieu non connus avec MONIER Marguerite

Sosa 1527 : MONIER Marguerite, née vers 1627 à Saint-Uze, décédée le 18/05/1680 à Mercurol

- Cm E 2200 folio 119 (vue 141) du 03/03/1647 chez le notaire Popon (source Egda) ;

- Promesse de mariage du 20/02/1647 folio 79 (vue 166, registre à la fin du E 2200) ;

* ce qui correspond à un caractère d’honorabilité dans la communauté paroissiale (source : le texte en lien avec Guillaume Tivolle-Morand, numéro D10, B1/27, bibliothèque Egda)

E 2200 : répertoire :

Signature d’Etienne Prodhome à la fin du contrat de grangeage le 24/08/1647 (vue 38. E 2200, AD26) :

Sébastien de Lionne, dit Sébastien II voit le jour en 1614. Il est le fils légitime de Hugues de Lionne, (docteur en droit, conseiller au parlement de Grenoble) et de Laurence d’Hostun de Claveyson. Il décède le 18/03/1676. En 1658 Sébastien fait ériger Claveyson en marquisat. [3]

« Ce fut grâce à sa haute situation et à son crédit que le Roi, par lettres-patentes données à Lyon en décembre 1658, érigea la terre de Claveyson en marquisat, en faveur de Sébastien de Lionne, l’aîné de la famille, et de ses descendants ».[4]

Ainsi le père d’Etienne jusqu’à son arrière-grand-père Jean en 1576 résidaient à la Grand’ Grange (E 2200, vue 36, AD26) :

Page 165, dictionnaire topographique de la Drôme :

(En parlant d’un chemin) : « Il passe à l’ouest du château du Mouchet, entre sur le territoire de Claveyson au quartier Choriol et arrive directement, par la Combe des Genêts, au hameau des Bouchères. De là, il traverse Bion pour passer auprès du nouveau château, bâti sur l’emplacement d’un vieux domaine appelé la Grand’ Grange, qui a lui-même remplacé une construction gallo-romaine ».[5]

« Le château actuel sans style date des Tournon. Le vieux manoir des d’Hostun sur la colline fut démoli par ordre de la dernière marquise de Lionne à l’époque de l’aliénation de la terre ».[6]

https://remonterletemps.ign.fr/comparer : carte IGN

« Par acte du 21 juillet 1753, Mme de Lionne, prévoyant la perte définitive de son procès, se hâta de vendre Claveyson et Mureils à M. de Tournon/ Marc de Tournon, chevalier de Malte, qui acquit la terre de Claveyson et obtint du roi Louis XV sa ré érection en marquisat, appartenait à la branche des Tournon de Meyres ».[7]

Je constate que mes ancêtres n’ont pas été touché par la peste en 1630 « qui faisait de grands ravages à Romans ».[8]

Pas un seul Tivolle n’a repris le contrat de grangeage de ses ancêtres :

Gabriel, fils d’Etienne, naît soit au mois de décembre 1647 soit au cours de l’année 1648. En 1668 il n’est pas encore marié (mariage le 02/02/1672 à Margès avec Marguerite Point)[9] ; je fais la supposition qu’il n’a pas de frères :

En 1668, le marquis de Claveyson, Sébastien de Lionne remet le domaine de la Grand’Grange sur Claveyson en grangeage à Monsieur Robert pour 800 livres par an et 88 livres d’étrennes (E 2218, AD26).

Pour conclure : la Grand’Grange, dont ma lignée Tivolle a le grangeage de génération en génération, doit être d’une grande superficie pour, plus tard, la faire remplacer par un château.

Je fais la supposition que les Claveyson considèrent mes aïeuls comme des gens honorables en leur attribuant le contrat.

[1] B1/27, bibliothèque Egda

[2] Page 197 et 198, tome XV, recherches historiques sur Claveyson, J. Vossier, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

[3] http://fdfclaveyson.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=444

[4] Page 230, tome XVII, tome XVII, recherches historiques sur Claveyson, J. Vossier, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

[5] Page 202, tome XV, recherches historiques sur Claveyson, J. Vossier, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

[6] Page 198, livre sur la baronnie de Clérieu par Anatole de Gallier

[7] Page 196, livre sur la baronnie de Clérieu par Anatole de Gallier

[8] Page 149, recherches historiques sur Claveyson, tome XVII, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

[9] Egda (je n’ai pas trouvé le mariage dans le registre paroissial pour vérification nom de leur parents)

-

Waouh : Clérieu, la lignée Bossan avant la venue de mon ancêtre Louis Giroud, deuxième partie

Dans le département de la Drôme :

Dans la première partie de mon récit je cite le notaire Dupoisle en lien avec des actes concernant mes aïeuls.

« En parcourant les vieilles rues tortueuses, on remarque plusieurs anciennes habitations, parmi lesquelles la grande maison, ayant appartenu, avant la Révolution, à la famille de Tardivon, qui sans doute la tenait de l’héritage des Du Poisle. On aperçoit encore à l’intérieur des murs des traces de peintures à fresque qui semblent dater du XVIIe siècle ».[1]

Marie Françoise Chaléat épouse en premières noces Jean Dupoisle (le 05/03/1720 à Romans) puis en secondes noces (le 29/12/1736 à Clérieu) Just Henri de Tardivon seigneur du Clap et du Besset.[2]

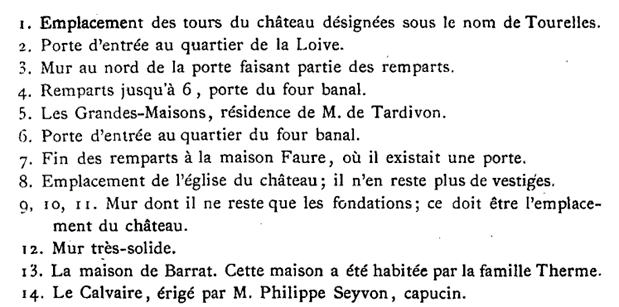

Extrait du cadastre de Clérieu sous l’Ancien Régime par Reynaud Cadet [3]:

Habitation du notaire DupoisleSi Claude Bossan se rend à l’étude Charles Dupoisle, dans la rue des grandes maisons, le 24/05/1637, pour faire rédiger son contrat de mariage avec Barbe Rostaing, ses yeux peuvent se porter sur les vestiges médiévaux du village autrefois entouré de remparts (page 10, essai sur la baronnie de Clérieu) :

« Avons visité le chasteau, auquel il y a une tour sur la porte ruinée, avec l’esglise parrochiale aussy ruinée, ne se fait aucun service, ains se faict en une autre esglise au bas de la ville ».[4] NDLR (année 1566)

« L’ancienne église paroissiale de Sainte-Catherine, construite sur une éminence à côté du château, disparut avec lui dans le courant du XVIe siècle. Elle appartenait au Chapitre Saint-Barnard de Romans, comme la plupart des églises voisines ».[5]

« Le bâti ancien à Clérieux consiste en quelques portions médiévales du rempart périphérique autour de la motte, comprenant les vestiges d’une tour semi-circulaire. Elles se composent quasi-exclusivement de pierres de taille de molasse, bien que quelques blocs de tuf calcaire soient disséminés sans position particulière et que des galets soient utilisés en courtes assises de réglage. De nombreuses maisons du village présentent un grand nombre de remplois de pierres de taille, parfois moulurées, dont des encadrements de baie à meneaux-croisillons des XV-XVIème siècles ».[6]

Dans la rue des grandes maisons renommée rue des remparts, une maison dont l’escalier pourrait dater du XV ou XVIème siècle : [7]

Vue aujourd’hui de la motte castrale en cheminant par le bas du village, quand Claude Bossan avec son épouse se rendent à l’église paroissiale pour faire baptiser mon aïeul Antoine, le 17/12/1642 :

La nouvelle église, dite église paroissiale, identifiée ici en janvier 1703 (BH 1579, AD26) :

« Après la destruction de Sainte-Catherine, * l’église actuelle de Clérieu, dédiée autrefois à Notre-Dame, à ce que nous apprend M. l’abbé Vincent, devint à son tour paroissiale, héritant du vocable de l’édifice qu’elle remplaçait. A l’intérieur et à l’extérieur des murailles de ce monument d’un assez pauvre style, on aperçoit encore des vestiges de la litre seigneuriale aux armes de sa maison que le président de Chevrières y fit peindre au XVIIe siècle, comme seigneur haut justicier ».[8]

*au XVème siècle (Capella de Cleyriaco, XIVème siècle, Pouillé de Vienne, cité page 5 du fascicule ‘si Clérieux m’était conté’.

Complément d’information :

L’église Sainte Catherine a été construite en 1880 sur l’emplacement de l’ancienne église paroissiale.

Mon grand-père paternel, né en 1873, n’a pas été baptisé dans ce nouvel édifice. [9]

« Dans l’antiquité on redoute le voisinage des morts. Les cimetières sont placés hors des villages. Cette tendance s’inverse au Moyen-âge : le lieu qui enferme les sépultures devient primordial, le monument secondaire. Ainsi jusqu’au XVIIème siècle le cimetière entoure l’église et parfois se confond avec elle. On enterre dans l’église, contre ses murs et tout autour.

Mais à partir du XVIIème et surtout du XVIIIème siècle, l’Eglise et l’Etat s’emploient à éloigner les morts des églises et à retirer les cimetières des villages ». [10]

Emplacement de l’église et du vieux cimetière (vue 278, essai historique de la baronnie de Clérieu) :

Extrait du plan 3 P 2247/7 du 03/06/1819, 19/07/1886, AD26 :

3 P 670 = localisation du cimetière en 1824 : parcelle 432 (église parcelle 433) au quartier du village ;

Le vieux cimetière en 1544 (terrier 4 G 79) :

Les enfants de Claude Bossan voient encore en 1666 les remparts et la tour médiévale, si passage par le chemin au torrent appelé ultérieurement chemin du chalon mort, pour se rendre au cimetière enterrer leur père (clichés personnels de l’année 2022) :

Le cimetière actuel en 2022 (plan IGN https://remonterletemps.ign.fr) :

Nous pouvons voir que l’église reconstruite en 1880 n’a pas la même orientation que celle du XVIe siècle.

Photographie année 2022 cimetière actuel de Clérieux, situé au-dessus de l’école privée, en service en 1859 (date du décès vérifiée dans l’état civil) :

Le cimetière Saint-Michel :

« Entre les villages de Veaunes et de Clérieux, mais sur le territoire de cette dernière paroisse, on remarque un mamelon arrondi surmonté d’une croix ; des débris d’ossements attestent en ce lieu l’existence d’un ancien cimetière ; une chapelle dédiée sous le vocable de Saint-Michel, s’élevait autrefois à son sommet ».[11]

Etat des fonds appartenant à la cure de Clérieux : [12]

Pour conclure il m’est apparu nécessaire d’étudier l’histoire de la paroisse de Clérieu avant la venue vers 1776 de Louis Giroud ; ce fond de connaissances, je pense, pourra m’être utile pour la compréhension de la vie de mes ancêtres avant et pendant la Révolution française.

[1] Page 370, extrait du cadastre, tome 4 Société d’archéologie et de statistique de la Drôme par Anatole de Gallier

[2] Thierry Champel arbre dans Généanet

[3] Page 261 et page 262, essai historique sur la baronnie de Clérieu en Dauphiné, Anatole de Gallier

[4] Folio 92 (dans la marge), E 607, AD26

[5] Page 115, essai historique sur la baronnie de Clérieux par Anatole de Gallier

[6] Page 138, mémoire de soutenance ‘économie de la pierre de construction…’, BH 6685, AD26

[7] Page 139, mémoire de soutenance ‘économie de la pierre de construction…’, BH 6685, AD26

[8] Page 273, tome 4, année 1869, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

[9] http://www.fondation-patrimoine.org/fr/rhone-alpes-22/tous-les-projets-1023/detail-eglise-sainte-catherine-de-clerieux-1318

[10] Page 8, Origines Ardéchoises numéro 71, septembre 2014

[11] Page 297, tome 67, légendes et traditions par l’abbé Cyprien Perrossier, Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, AD26

[12] CC3 tome 2, page 584 (1671/1782), archives communales de Clérieux

-

Marius, arrière-grand-père maternel, né en Ardèche, soldat de la guerre 14/18

Le 28 juin 1914, l’archiduc d’Autriche est assassiné avec sa femme en Bosnie, par un jeune nationaliste serbe bosniaque ; l’Autriche-Hongrie saute sur l’occasion pour éliminer le slavisme qui compromet la solidité de l’empire. Cela aurait pu rester un conflit local de la géographie des Balkans.

Par le jeu des alliances de la triple alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie) et de la triple entente (France, Royaume-Uni, Russie) la guerre se met en mouvement. En plus, Guillaume II est convaincu qu’il faut profiter des circonstances pour éliminer la France. Il croit que, comme en 1870, la France sera isolée.

Le traité de Francfort est un traité mettant fin à la guerre franco-allemande de 1870/1871. Ce traité prévoit la cession de l’Alsace, de la Moselle à l’Allemagne. Ci-dessous la carte montre la frontière établie [1] :

Lorsque l’Allemagne, en 1914, déclare la guerre à la France, celle-ci mobilise 3 600 000 hommes toutes armes confondues, répartis en 173 régiments d’active, 173 régiments de réserve et 144 régiments territoriaux.

Mon arrière-grand-père maternel Marius Rivier nait le 29 novembre 1879 à Gras dans le département de l’Ardèche. Il se marie le 26 janvier 1910 à Valence, dans la Drôme, avec Louise Victoire Guillot. Il exerce le métier de chauffeur.

Des années plus tôt, bon pour le service militaire, classe 1899, le 16 novembre 1900 il arrive au corps où il devient soldat de 2ème classe et le 21 septembre 1901 il est envoyé dans la disponibilité à titre de soutien de famille. Il accomplit une seconde période d’exercices dans le 55ème Régiment d’Infanterie du 05 au 21 octobre 1908 avant de passer dans l’armée territoriale le 01 octobre 1913.[2] L’armée territoriale requiert l’ex soldat pendant douze ans avec une période de deux semaines.[3]

Le 55ème Régiment d’Infanterie a son dépôt à Pont Saint Esprit : il est constitué d’hommes du département Gard et du sud département Ardèche ; tous les hommes classe 1899 dépôt de Pont Saint Esprit ne seront pas mobilisés dans le même régiment en août 1914.

Je retrouve Marius avec son épouse à Bourg Saint-Andéol durant l’année 1911[4] et au 01 décembre 1912 à Meysse toujours dans l’Ardèche (information sur sa fiche militaire). Ordre de mobilisation générale en date du 02 août 1914 : départ pour la guerre arrive au corps le 14 août. Il est affecté au 255ème Régiment d’Infanterie composé d’Ardéchois, d’Aveyronnais, de Gardois, de ceux des départements des Pyrénées -Orientales, du Tarn et du Vaucluse.[5] Joseph Charles Figuière, né en 1885 à Gras comme Marius, est peut-être un camarade de celui-ci ; ont-ils dialogué dans leur village ? ils se trouvent dans le même régiment.[6]

L’effectif de ce régiment de réserve est de 38 officiers, 2223 hommes de troupes et 131 chevaux et mulets. Il s’embarque en chemin de fer à destination de Dieue sur Meuse où il cantonne.[7]

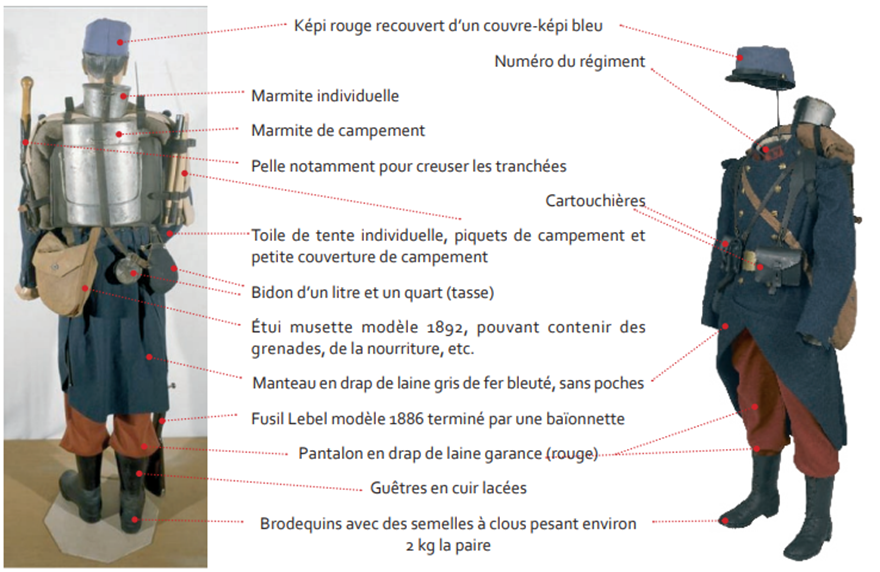

L’uniforme de l’homme de troupe en 1914 [8] :

« Il est coiffé du képi modèle 1884 à coiffe garance et bandeau bleu foncé recouvert d’une housse en toile bleue. Il porte la capote en drap gris de fer bleuté dont l’existence remonte au second Empire. Le collet porte les numéros du régiment sur des pattes garance. Le pantalon garance est enserré au niveau des mollets dans des jambières de cuir noir modèle 1913 se laçant devant. Le ceinturon porte 3 cartouchières de cuir noir et la baïonnette dans son fourreau porté sur le côté gauche/ L’arme de dotation de l’infanterie métropolitaine est le fusil modèle 1886 modifié en 1893 (1886 M 93), aussi appelé fusil Lebel, du nom du directeur de l’Ecole normale de tir ». [9]